Covid-19, il “caso Africa”

Come mai nel continente africano ci sono stati così pochi morti?

Il disastro annunciato non si è verificato. Almeno per ora. Almeno per quel che ne sappiamo.

L’Africa ha sbaragliato i pronostici: ci si aspettavano centinaia di migliaia di morti per Covid-19 e invece la percentuale di decessi nel continente è ferma a 35mila morti su 1,4 milioni di contagiati, il 2,4 per cento. I tassi di letalità in Etiopia (1,6%), in Nigeria (1,9%) e persino in Sud Africa, la regione più colpita, (2,4%) non sono minimamente paragonabili a quelli dell’Italia (11, 6%), della Spagna (11,9%) o del Regno Unito (9%).

Eppure i presupposti per la catastrofe c’erano tutti: servizi sanitari precari, elevata densità abitativa, scarse condizioni igieniche. Per la maggior parte delle persone che vive in Africa mantenere le distanze di sicurezza o lavarsi frequentemente le mani è impensabile. Per questo gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avevano previsto 190mila morti. Ce ne sono stati 5 volte di meno. E anche se lo scenario dovesse peggiorare nei prossimi mesi a questo punto sembra difficile che si raggiungano i numeri dell’Europa o degli Stati Uniti.

Così, al posto dell’epidemia, è scoppiato il “caso Africa”. Gli scienziati di tutto il mondo si sono messi in cerca di una spiegazione per questi dati così inaspettati. E sono partiti dall’ipotesi più logica: i decessi per Covid sono sfuggiti al conteggio. Nel continente africano sono stati eseguiti pochi test ed è plausibile pensare che molte morti per Covid siano state attribuite ad altro.

Così, effettivamente, si potrebbe spiegare una parte del fenomeno. Ma solo una piccola parte, secondo gli studiosi. In Sud Africa tra i primi di maggio e metà giugno è stato registrato un aumento della mortalità del 59 per cento, con 17mila morti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Verosimilmente la pandemia c’entra qualcosa. Ma anche nel caso in cui quei decessi extra fossero effettivamente colpa del coronavirus, i conti comunque non tornerebbero. Secondo le stime epidemiologiche il numero dei morti sarebbe dovuto essere molto più alto.

La domanda a questo punto del ragionamento resta ancora senza risposta: perché in Africa Covid-19 è stata tanto clemente?

Potrebbe dipendere da una combinazione di fattori. Tanto per cominciare ha sicuramente pesato il fatto che la popolazione africana è giovane.

Il 62 per cento di chi vive nell’Africa subsahariana ha meno di 25 anni e solo il 3 per cento ha più di 65. In Europa e nel Nord America le proporzioni sono ben diverse: il 28 per cento ha meno di 25 anni mentre il 18 per cento ha 65 anni e oltre. Significa che la maggior parte dei pazienti colpiti da Covid in Africa non ha più di 40 anni.

Ma ci sono altre spiegazioni possibili. Porrebbe darsi che la distanza dagli aeroporti di molti luoghi abitati del continente abbia permesso alla popolazione di evitare contatti con persone provenienti da aree a rischio.

Anche gli spostamenti interni in Africa sono più difficili che altrove e la mancanza di una rete efficace di trasporto potrebbe essersi rivelata un vantaggio nel controllo della diffusione del virus.

Alcuni scienziati stanno anche valutando la possibilità che il vaccino per la tubercolosi somministrato di routine ai bambini possa avere un ruolo protettivo. In effetti sembra che il vaccino BCG, a bacillo di Calmette e Guérin, un vaccino largamente usato in Africa da oramai un secolo attenui i sintomi delle malattie respiratorie. Uno studio pubblicato lo scorso luglio su Proceedings of the National Academy of Sciences aveva dimostrato che nei Paesi dove è più diffuso il vaccino BCG si registrano meno casi gravi di Covid.

Un’altra teoria avanzata per spiegare il “caso Africa” è quella di una maggiore esposizione della popolazione ad altri tipi di coronavirus. I luoghi affollati e la scarsa igiene potrebbero aver favorito la diffusione tra la popolazione di altri virus simili al Sars-Cov-2 procurando al sistema immunitario difese più efficaci nei confronti della nuova infezione.

C’è infine, un’ultima possibilità. E se fossero stati semplicemente più bravi di noi?

Non può essere esclusa l’ipotesi che i governi africani abbiano risposto in maniera efficace alla minaccia avendo avuto tutto il tempo di prepararsi e soprattutto sapendo molto bene cosa fare.

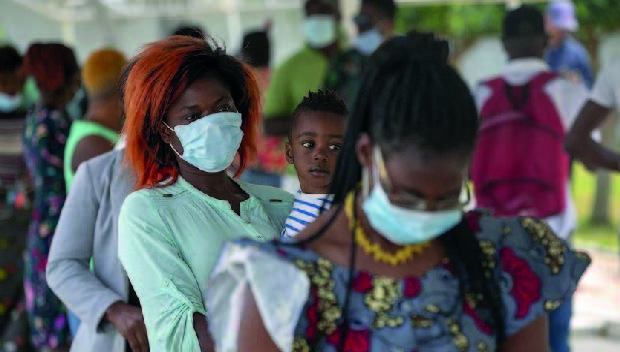

Perché dall’ultima epidemia di Ebola (2016) sono passati pochi anni e la lezione sulle strategie per limitare i danni è ancora fresca. Alle prime avvisaglie della nuova infezione molti Paesi africani hanno introdotto controlli agli aeroporti, sospeso i voli con le nazioni più colpite dal virus, imposto il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Tutte strategie ben note perché adottate poco tempo fa contro Ebola.

Dopo una sola settimana dal primo caso di Covid in Kenya sono state chiuse le scuole, è stata resa obbligatoria la quarantena per chi entrava nel Paese e sono stati vietati i raduni con molte persone. Con appena 400 casi all’inizio di marzo il Sud Africa ha adottato un rigido lockdown che evidentemente ha dato i suoi frutti.

La Nigeria ai primi segnali di allarme ha vietato gli spostamenti tra Stati e imposto un coprifuoco. E queste misure, in aggiunta alla chiusura dei confini che era già in vigore dal 2019 per contrastare il contrabbando, hanno permesso al Paese più popoloso dell’Africa di tenere il contagio sotto controllo. In conclusione, il caso Africa potrebbe dipendere da una serie di fattori alcuni dei quali forse non sono stati ancora individuati.

C’è anche il sospetto che i farmaci antiretrovirali assunti da una parte della popolazione per il trattamento dell’HIV abbiano un effetto protettivo.

Fonte: http://www.healthdesk.it/

L'Africa ai tempi del Covid

Covid-19, il “caso Africa”

Come mai nel continente africano ci sono stati così pochi morti?

Il disastro annunciato non si è verificato. Almeno per ora. Almeno per quel che ne sappiamo.

L’Africa ha sbaragliato i pronostici: ci si aspettavano centinaia di migliaia di morti per Covid-19 e invece la percentuale di decessi nel continente è ferma a 35mila morti su 1,4 milioni di contagiati, il 2,4 per cento. I tassi di letalità in Etiopia (1,6%), in Nigeria (1,9%) e persino in Sud Africa, la regione più colpita, (2,4%) non sono minimamente paragonabili a quelli dell’Italia (11, 6%), della Spagna (11,9%) o del Regno Unito (9%).

Eppure i presupposti per la catastrofe c’erano tutti: servizi sanitari precari, elevata densità abitativa, scarse condizioni igieniche. Per la maggior parte delle persone che vive in Africa mantenere le distanze di sicurezza o lavarsi frequentemente le mani è impensabile. Per questo gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avevano previsto 190mila morti. Ce ne sono stati 5 volte di meno. E anche se lo scenario dovesse peggiorare nei prossimi mesi a questo punto sembra difficile che si raggiungano i numeri dell’Europa o degli Stati Uniti.

Così, al posto dell’epidemia, è scoppiato il “caso Africa”. Gli scienziati di tutto il mondo si sono messi in cerca di una spiegazione per questi dati così inaspettati. E sono partiti dall’ipotesi più logica: i decessi per Covid sono sfuggiti al conteggio. Nel continente africano sono stati eseguiti pochi test ed è plausibile pensare che molte morti per Covid siano state attribuite ad altro.

Così, effettivamente, si potrebbe spiegare una parte del fenomeno. Ma solo una piccola parte, secondo gli studiosi. In Sud Africa tra i primi di maggio e metà giugno è stato registrato un aumento della mortalità del 59 per cento, con 17mila morti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Verosimilmente la pandemia c’entra qualcosa. Ma anche nel caso in cui quei decessi extra fossero effettivamente colpa del coronavirus, i conti comunque non tornerebbero. Secondo le stime epidemiologiche il numero dei morti sarebbe dovuto essere molto più alto.

La domanda a questo punto del ragionamento resta ancora senza risposta: perché in Africa Covid-19 è stata tanto clemente?

Potrebbe dipendere da una combinazione di fattori. Tanto per cominciare ha sicuramente pesato il fatto che la popolazione africana è giovane.

Il 62 per cento di chi vive nell’Africa subsahariana ha meno di 25 anni e solo il 3 per cento ha più di 65. In Europa e nel Nord America le proporzioni sono ben diverse: il 28 per cento ha meno di 25 anni mentre il 18 per cento ha 65 anni e oltre. Significa che la maggior parte dei pazienti colpiti da Covid in Africa non ha più di 40 anni.

Ma ci sono altre spiegazioni possibili. Porrebbe darsi che la distanza dagli aeroporti di molti luoghi abitati del continente abbia permesso alla popolazione di evitare contatti con persone provenienti da aree a rischio.

Anche gli spostamenti interni in Africa sono più difficili che altrove e la mancanza di una rete efficace di trasporto potrebbe essersi rivelata un vantaggio nel controllo della diffusione del virus.

Alcuni scienziati stanno anche valutando la possibilità che il vaccino per la tubercolosi somministrato di routine ai bambini possa avere un ruolo protettivo. In effetti sembra che il vaccino BCG, a bacillo di Calmette e Guérin, un vaccino largamente usato in Africa da oramai un secolo attenui i sintomi delle malattie respiratorie. Uno studio pubblicato lo scorso luglio su Proceedings of the National Academy of Sciences aveva dimostrato che nei Paesi dove è più diffuso il vaccino BCG si registrano meno casi gravi di Covid.

Un’altra teoria avanzata per spiegare il “caso Africa” è quella di una maggiore esposizione della popolazione ad altri tipi di coronavirus. I luoghi affollati e la scarsa igiene potrebbero aver favorito la diffusione tra la popolazione di altri virus simili al Sars-Cov-2 procurando al sistema immunitario difese più efficaci nei confronti della nuova infezione.

C’è infine, un’ultima possibilità. E se fossero stati semplicemente più bravi di noi?

Non può essere esclusa l’ipotesi che i governi africani abbiano risposto in maniera efficace alla minaccia avendo avuto tutto il tempo di prepararsi e soprattutto sapendo molto bene cosa fare.

Perché dall’ultima epidemia di Ebola (2016) sono passati pochi anni e la lezione sulle strategie per limitare i danni è ancora fresca. Alle prime avvisaglie della nuova infezione molti Paesi africani hanno introdotto controlli agli aeroporti, sospeso i voli con le nazioni più colpite dal virus, imposto il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Tutte strategie ben note perché adottate poco tempo fa contro Ebola.

Dopo una sola settimana dal primo caso di Covid in Kenya sono state chiuse le scuole, è stata resa obbligatoria la quarantena per chi entrava nel Paese e sono stati vietati i raduni con molte persone. Con appena 400 casi all’inizio di marzo il Sud Africa ha adottato un rigido lockdown che evidentemente ha dato i suoi frutti.

La Nigeria ai primi segnali di allarme ha vietato gli spostamenti tra Stati e imposto un coprifuoco. E queste misure, in aggiunta alla chiusura dei confini che era già in vigore dal 2019 per contrastare il contrabbando, hanno permesso al Paese più popoloso dell’Africa di tenere il contagio sotto controllo. In conclusione, il caso Africa potrebbe dipendere da una serie di fattori alcuni dei quali forse non sono stati ancora individuati.

C’è anche il sospetto che i farmaci antiretrovirali assunti da una parte della popolazione per il trattamento dell’HIV abbiano un effetto protettivo.

Fonte: http://www.healthdesk.it/

Potresti leggere anche ..

Le malattie del viaggiatore

I temi di questa sezione sono a cura della Direzione generale..

Malattie e Vaccinazioni

La malaria, diffusa in quasi tutto il mondo è senz’altro la più..